Dans son essai Regard sur le design urbain, intrigues de piétons ordinaires (Éditions du Félin, 2013), Agnès Levitte, chercheuse au CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage), étudie la perception que nous pouvons avoir de l’espace de la ville à travers, entre autres, ce qu’on appelle le « mobilier urbain ». Elle en détaille l’histoire et questionne ses signes : « étudier comment le mobilier est perçu, écrit-elle, c’est le remettre là où il est vu ». J’ajouterai : là où il est né, pourquoi il est né.

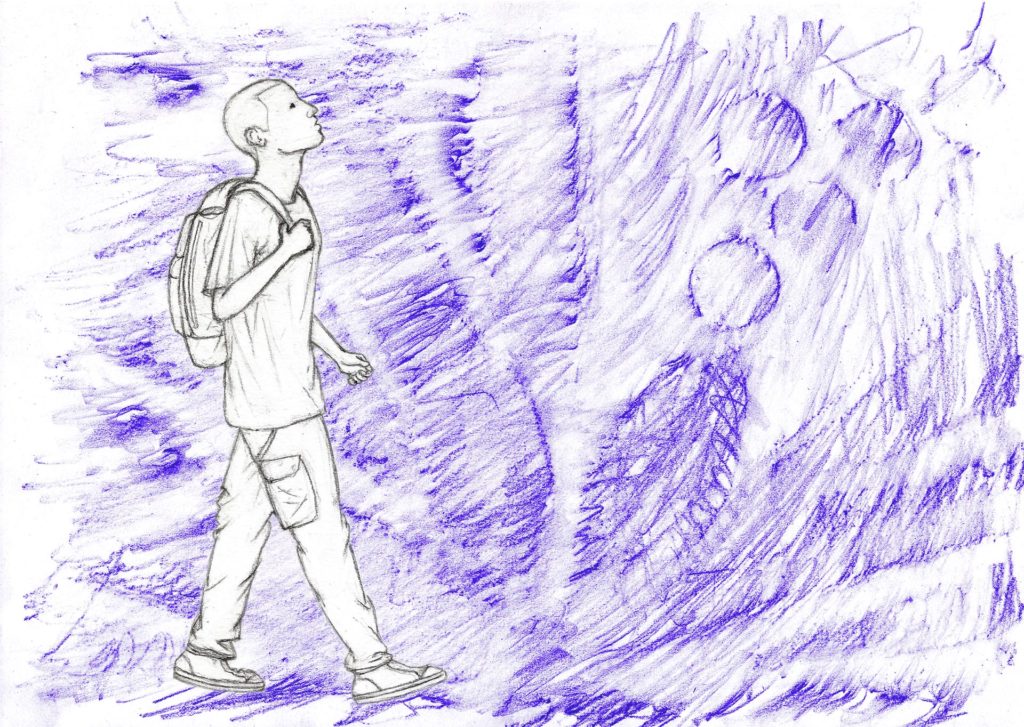

Guy Debord définissait la dérive comme une technique du déplacement sans but, qui se fonde sur l’influence du décor. Les cartes psychogéographiques qu’il a initiées étaient des représentations sensibles de ces dérives, issues d’expériences vécues dans des espaces diversement décorés et scénarisés. Le décor est une composante clé de notre expérience de la ville et il est en grande partie déterminé par ce « mobilier ».

L’expression « mobilier urbain » date probablement de 1964, indique Agnès Levitte, lorsque JCDecaux offre des abribus aux villes, en échange de l’exploitation de la publicité. Dès lors, le mobilier urbain, qui existait déjà sous une forme plus anarchique, affirme son caractère purement fonctionnel : il concentre l’attention sur son affichage lorsqu’il en dispose et cache les traces de son histoire. L’ornementation se fait très discrète, ou disparaît.

Mais à quoi ressemblait le mobilier urbain avant la publicité ? On trouve dans la capitale quelques éléments rescapés du XIXᵉ siècle.

Bonne eau contre mauvais vin

Parmi ceux-ci figurent en bonne place les fontaines Wallace. Elles évoquent en moi un sentiment de tranquillité, je les rencontre souvent sur des petites places sans agitation, comme sur la place Serge-Poliakoff ou dans la cour des Grands Moulins dans le 13ᵉ arrondissement. J’entends toujours le petit filet d’eau frapper la fonte. Elles sont comme une pause, une parenthèse intemporelle, leurs formes et leurs ornements se fichent aujourd’hui de l’architecture environnante, elles ressemblent à une clepsydre dont le filet ne se tarirait jamais. En revanche, elles m’agacent quand j’ai soif. Il est impossible de s’y rafraîchir à grandes gorgées.

Attachés à chaque fontaine par une chaîne se trouvaient jadis de petits gobelets en métal. Levitte indique qu’on les a retirés en 1952 pour raison d’hygiène. Je jurerais pourtant en avoir déjà vu. Les fontaines Wallace avaient bien pour première utilité de fournir de l’eau aux Parisiens, sans qu’ils n’y fassent la queue avec des seaux. Quatre-vingts de ces fontaines ont été offertes en 1872 par Sir Richard Wallace, grand collectionneur d’art, qui avait vécu le siège de Paris et la Commune. « Faire boire de la bonne eau à tout le monde et rendre moins terrible la tentation du mauvais vin, c’est là le double but qu’il faut atteindre » pouvait-on lire quatre ans plus tard dans la Revue Politique et Littéraire. Lorsque j’ai visité Rome sous 40°C à l’ombre et que ses 300 fontaines publiques d’eau fraiche très pratiques m’ont sauvé la vie, les fontaines Wallace m’ont encore fâché. Mais quand nous rafraîchirons-nous de nouveau légèrement à l’eau de fontaines publiques ? Désormais j’apprécierai sans plus de ressentiment ces quatre dames : bonté, simplicité, charité et sobriété, qui sinon le goût, nous offrent le bruit de l’eau.

Lyres et ponts

Non loin de la cour des Grands Moulins, on trouve sur le pont de Tolbiac un autre emblème parisien du XIXᵉ siècle dont l’histoire fut influencée par la boisson : de magnifiques et gigantesques lampadaires. Leur lanterne lyre culmine à sept mètres. J’étais surpris de voir des modèles si ornementés ici la première fois, car ce pont est l’avant-dernier avant le périphérique à l’Est et il est relativement peu fréquenté ; en effet, depuis la rive gauche, il dessert le quai de Bercy, un territoire d’automobiles pressées. Les piétons préfèrent en général prendre la passerelle Simone-de-Beauvoir qui mène directement dans les jardins du parc de Bercy avant d’atteindre l’animation de la Cour Saint-Émilion. Mais il est vrai qu’en termes d’éclairage les ponts sont bien lotis. Paris offre une belle diversité de candélabres, dont les mâts se combinent avec différents bouquets, crosses ou consoles, parées au choix de lanternes, boules… ou caméras.

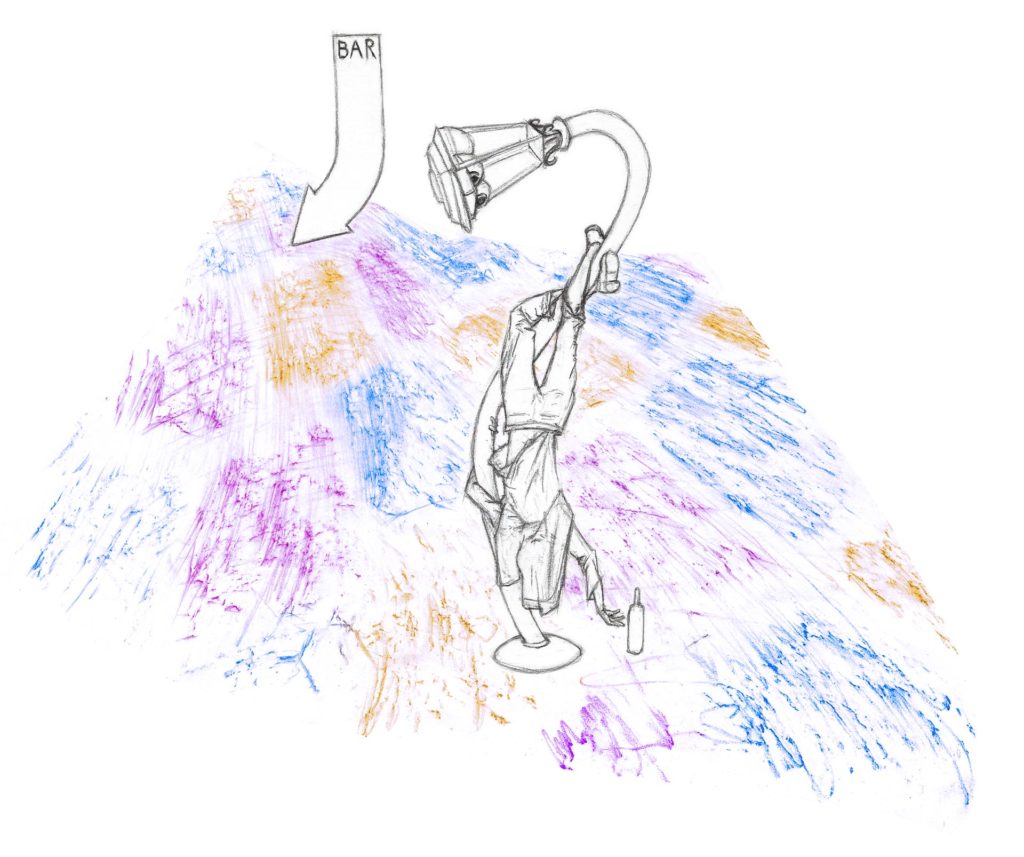

Les plus vieux datent encore de Napoléon III, la fonte s’impose alors pour résister au poids des ivrognes et leur éviter un accident regrettable puisque les becs de gaz se sont généralisés comme solution d’éclairage. Dans les années 1990, Martin Kippenberger leur rendra la souplesse de l’ivresse sans la tête brûlée de leurs ancêtres avec ses lampadaires pour alcooliques. En fait, le XIXᵉ siècle juste passé, certains étaient déjà nostalgiques des anciennes lanternes et regrettaient l’installation de ces lampadaires, tel le poète Apollinaire :

Il n’y a plus de lanternes anciennes. On les a vendues aux communes suburbaines, mais en revanche, quelle forêt sans ombre, de fûts en fonte, de lyres, de réverbères à gaz et à l’électricité ! On n’y voit guère de bronze ; il n’y a de réverbères en cet alliage coûteux qu’à l’Opéra. Autrefois on cuivrait la fonte, et ce cuivrage revenait à près de 200 francs par réverbère. Aujourd’hui, la Ville est plus économe, on peint seulement les réverbères avec une couleur bronzée, et l’opération revient à 3 francs environ. Les plus hauts et les plus grands réverbères, ce sont ceux de modèle dit des boulevards. Voici encore les consoles qui servent aux angles et dans les rues à trottoirs étroits. Mais on peut regretter que la Ville n’ait pas conservé, dans son dépôt, au lieu de les vendre, un spécimen au moins de chaque appareil d’éclairage.

De Guimard à Dervaux

Au même moment, on remplaçait certains des entourages d’accès au métro dessinés par Hector Guimard, dont il reste aujourd’hui un peu moins de 90 exemples, dont 3 édicules à Porte Dauphine, Abbesses depuis 1974, et Châtelet reconstitué en 2000 pour les cent ans du métro. Tous sont aujourd’hui monuments historiques.

En 1899, la Compagnie du chemin de fer Métropolitain de Paris avait lancé un concours pour dessiner les accès du futur métro. Elle ne fut pas satisfaite des propositions et c’est finalement Hector Guimard, récemment couronné par le premier concours des façades pour le Castel Béranger dans le 16earrondissement, qui sera choisi, accordant la Compagnie et la ville de Paris autour de l’Art Nouveau. Peut-être parce que l’or allemand permettait de se soucier de l’obsolescence de ce mouvement après la guerre, on demandera à divers architectes de mieux fondre le métro dans le décor parisien. Parmi eux, Adolphe Dervaux reste célèbre pour ses candélabres Art Déco qui signalent les accès de la plupart des stations aujourd’hui.

À quelques mètres de la station Cardinal Lemoine, qui ne comporte certes pas de candélabre Dervaux, un couple de touristes m’a une fois demandé où était le métro. Ils ne pouvaient pas le voir : la consigne de l’unité esthétique semble donc courir encore aujourd’hui avec une redoutable efficacité.

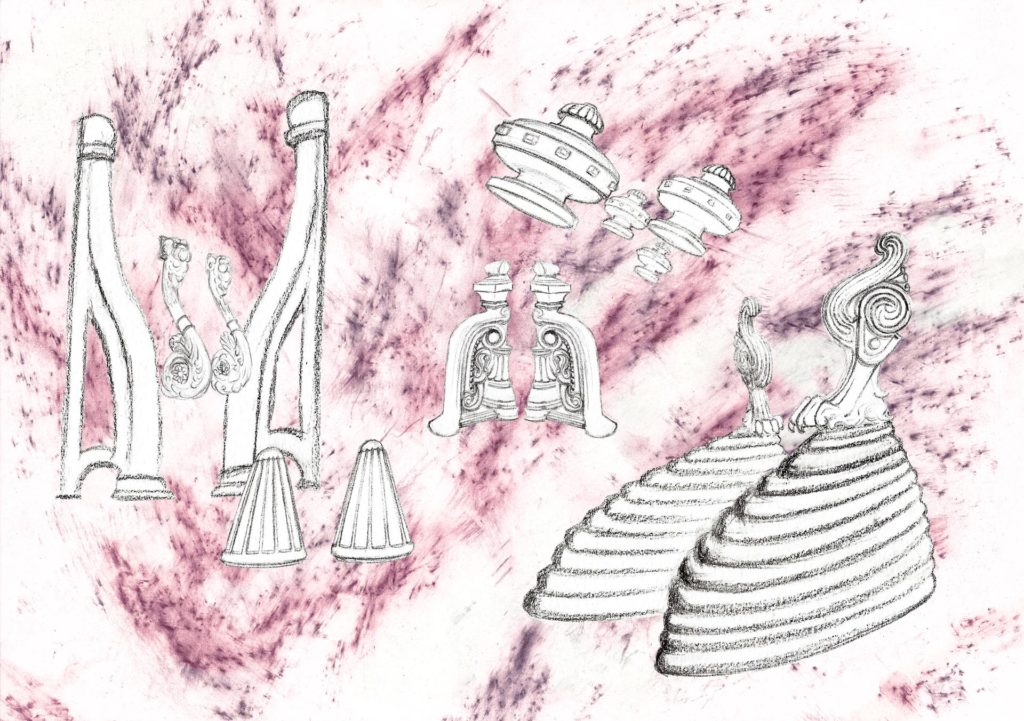

Poétique du chasse-roue

On pourra remarquer d’autres traces du XIXᵉ siècle, comme les boîtes à sable, les décrottoirs ou les chasse-roues en fonte, dont les usages ont été oubliés (protéger les encadrements de portes cochères) mais dont le raffinement formel demande un rappel historique. Certains étaient en forme de bouées, mais d’autres, avec un appui contre la pierre à la forme végétale délicate et un autre au sol puissant et félin, donnaient, avant d’accueillir le visiteur, l’image que les riches propriétaires de l’immeuble ou de l’hôtel particulier désiraient qu’on eût d’eux ; ils y recevaient sûrement des relations commerciales ou politiques : nous sommes ici dans de puissants quartiers ministériels. Il y a tout de même des façons plus sobres d’accueillir qu’avec des griffes de lion, dont on retrouve d’ailleurs souvent la gueule sur la ferronnerie des portes. Si j’avais un tel hôtel, j’en ferais un club SM très chic, digne des BG du coin.

Moresques et Morris

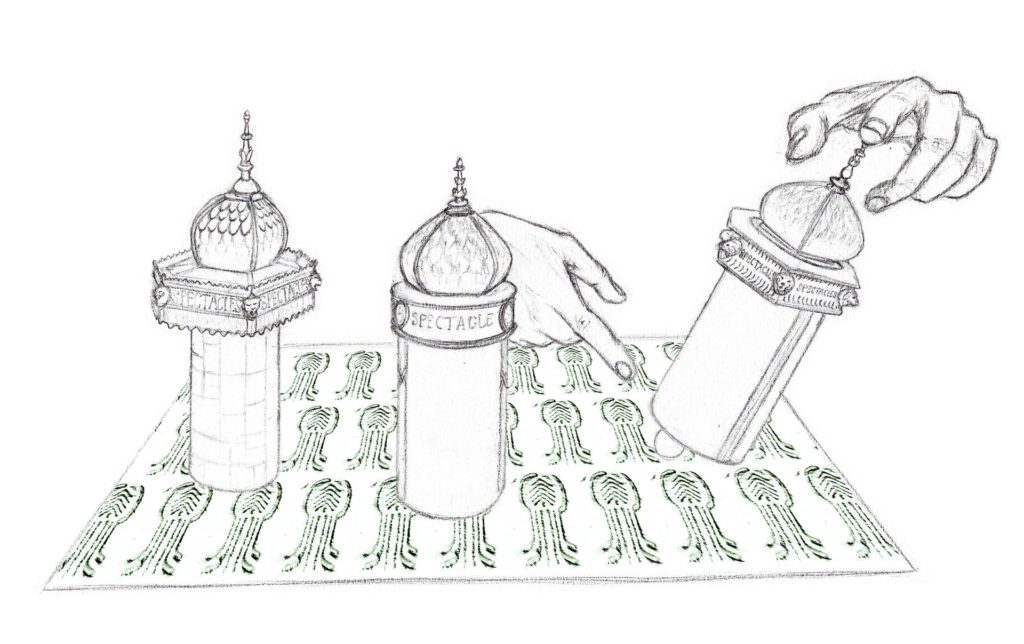

En 1868, les imprimeurs Richard et Gabriel Morris remportent un appel d’offre pour remplacer les colonnes « moresques » de 1839. Celles-ci servaient à la fois de supports d’affichage et d’urinoirs. La firme Typographie Morris Père et Fils s’inspire alors des Litfaβsäulen berlinoises pour installer dans un premier temps 150 colonnes en fonte dédiées à l’affichage des arts du spectacle. Un grand fût où l’on collait les affiches était chapeauté par une marquise hexagonale ornée de têtes de lions aux extrémités de chaque pan, sur lesquels s’alignaient des rangées de feuilles qui faisaient ruisseler la pluie jusqu’à leur pointe. On retrouvait ces feuilles sur le dôme qui était coiffé d’une aiguille.

En 1986, celle qui est devenue la compagnie fermière des colonnes Morris est rachetée par JCDecaux. En 2006, 550 colonnes remplacent les 773 alors présentes pour « désencombrer » la ville. En 2007, des mâts publicitaires ressemblant à un anaconda qui aurait avalé un écran plat fleurissent alors un peu partout en agitant bêtement un drapeau tricolore. Des centaines de panneaux publicitaires déroulants, les « sucettes », les accompagnent. Au cours de ce remplacement, ces colonnes ont beaucoup évolué, mais elles reprennent assez de signes des originales pour que presque personne ne le remarque. Agnès Levitte parle de « percept » identique aux différentes colonnes. Pour remarquer ces différences, on peut aller au musée Carnavalet et regarder les photos d’Eugène Atget ou tel tableau de Jean Béraud. Les proportions changent, les médaillons sont collés au lieu d’être saillants, la marquise hexagonale est remplacée par un large bandeau circulaire lisse qui se fait surtout remarquer par sa brillance, et pour cause : ces nouvelles colonnes sont en plastique. Toutefois, un modèle reprenant la fine marquise à six pans, débarrassée de son feuillage, existait toujours, en plastique lui aussi. Elles ne survivront pas très longtemps, puisqu’en 2019, elles sont toutes remplacées par un seul modèle, doté d’une épaisse marquise de nouveau hexagonale, et recyclable. Une caractéristique appréciable, si l’on souhaitait s’en débarrasser un jour, comme les 550 anciens modèles non recyclables. Le contrat prévoit désormais une concession, la Ville de Paris sera donc propriétaire de ces nouvelles colonnes et pourra les conserver si le contrat change de main…

Les marchés publics ont des raisons que le public ignore. Dans le film Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald (2018), les sorciers utilisent les fontaines Wallace pour accéder au ministère des Affaires magiques grâce à un ascenseur. Il m’est avis qu’il vaudrait mieux surveiller les colonnes Morris.

(à suivre)